本記事の概要

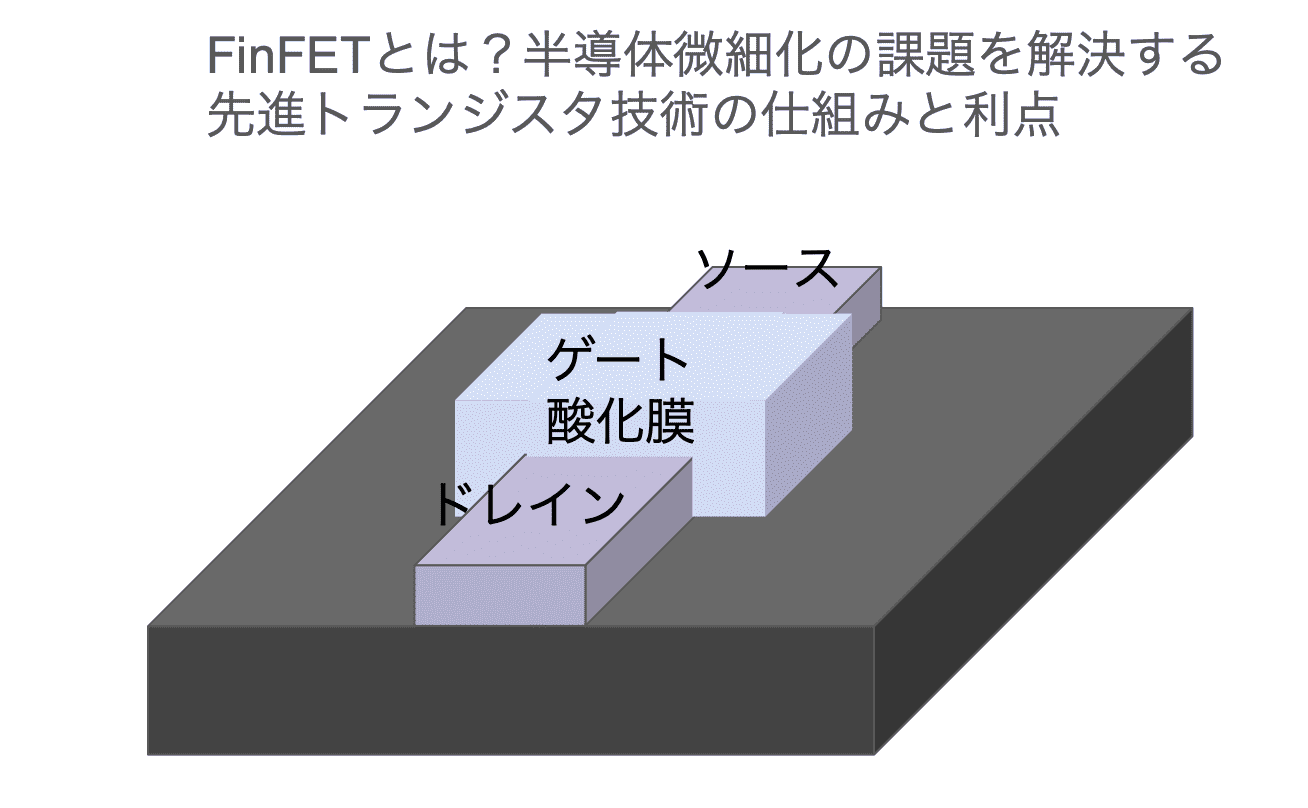

本記事では、微細化の進む半導体で使われる、「FinFET」と呼ばれる構造とその利点について解説します。微細化の限界を攻めるために導入された、鍵となる技術の一つです。

想定読者

- 半導体の微細化に関わる技術について知りたい方

- 半導体製造技術に興味のある方

MOSFETとは?基本構造と動作原理

FET(Flide Effect Transistor)は「電界効果型トランジスタ」と呼ばれるトランジスタの一種です。その中でも、「MOSFET」はFinFETの元になっているため、今回はMOSFETに注目して解説します。

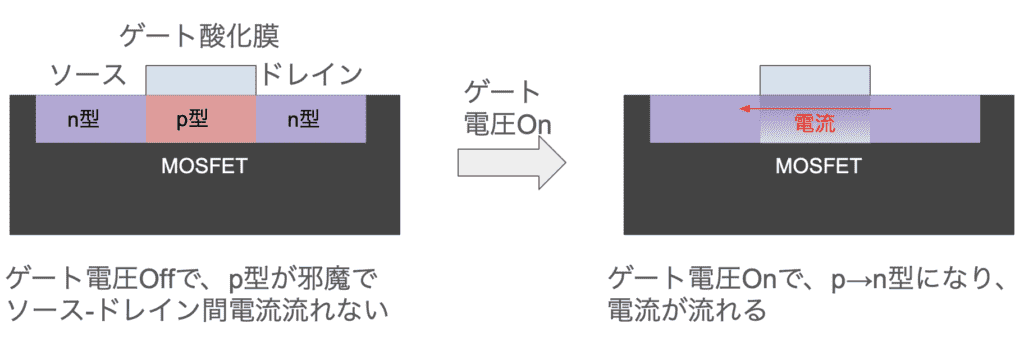

MOSFETはFETに絶縁ゲート、つまりゲート酸化膜を付けたもので、広く普及した構造です。ゲート酸化膜が、まさに「電気を流す扉」の役割を果たしていて、扉の開け具合で電流を調整します。実際には、ゲート酸化膜に印加する電圧の向きと大きさで回路に流れる電流を増減することができます。

なぜFinFETが必要か?微細化に伴う短チャネル効果の課題

FinFETは、微細化に伴って、MOSFETの限界が見えたため導入されました。微細化に伴い、「短チャネル効果」と言われる現象が起こり、ソース-ドレイン間の電流の制御が困難になりました。

- しきい値電圧の低下・・・デバイスのOn/Offするための電圧が低下し、制御の限界が生じた

- DIBL・・・これもしきい値電圧の低下の一種。ドレイン側からの電圧印加でゲートが「On」になりやすくなる

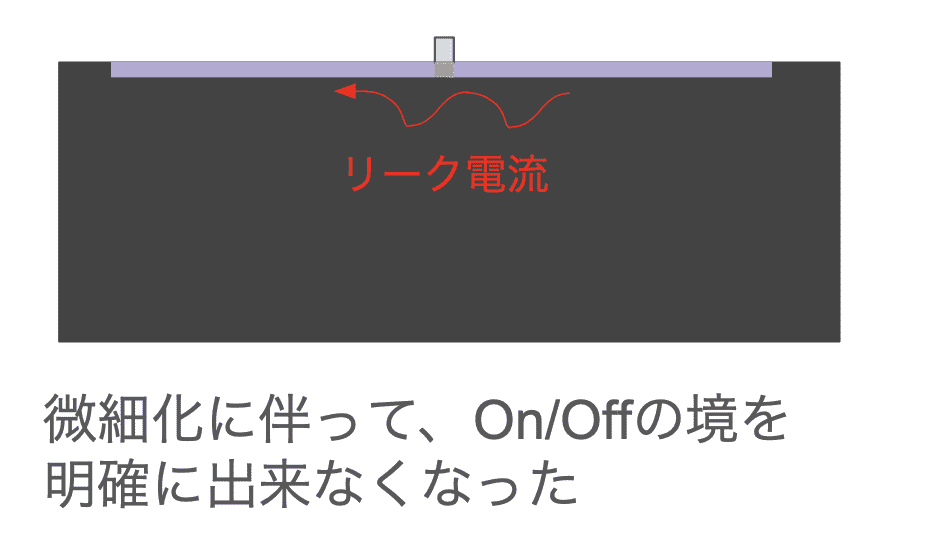

- 電流リーク・・・ソース-ドレイン間が近接するため、リーク電流が流れやすくなる

などが短チャネル効果として知られています。

対策として、

- On方向とは逆向きの電圧の印加

- ゲートへのドーピング

- ゲート酸化膜にHigh-k材料を使用

など工夫が続けられましたが、限界を迎えたため、FinFETが導入されました。

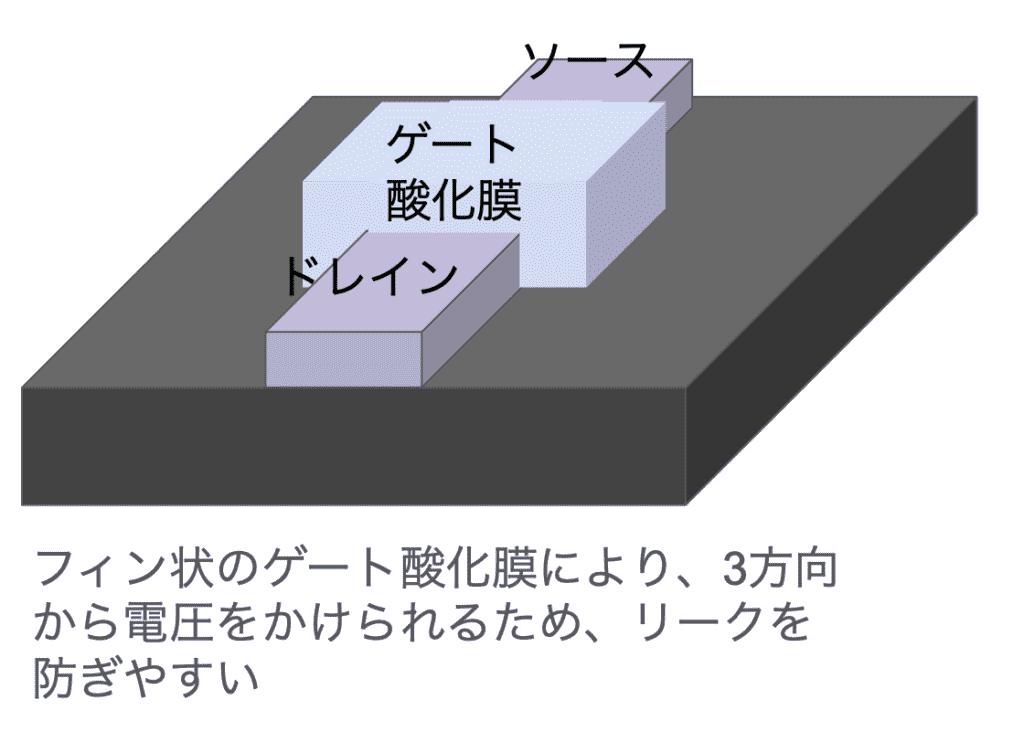

FinFETはゲート酸化膜でゲートの周囲を囲えるため、リークを防ぐための電圧印加が容易になります。現在はFinFETの構造でもリークが問題になっているため、ゲートを複数設けたり、ナノシート状にしたソース-ドレインを酸化膜で覆うGAAの開発が進められています。

FinFETからGAAそしてCFETへ、最先端半導体のトランジスタ技術の進化

まとめ

以上、FinFETの解説を行いました。微細化に伴ってそもそもの加工難易度が増し、微細化でリークのリスクも増して来たことが分かったと思います。

微細化の限界を超えるための加工難易度が加速度的に増しているため、先端半導体はプロセス技術の勝負になっており、現状はTSMCが技術を一歩リードした結果、先端半導体の製造を一手に引き受け、圧倒的な収益力を誇っています。

コメント