本記事の概要

本記事では、半導体製造業の市場構造について概説します。特に、今回はロジック分野に注目した解説を行います、製造業の中でも、プレイヤーが入り混じった複雑な構造をしています。また、時代によって主要な業態も変化しており、興味深いです。

想定読者

- 半導体製造業全体をざっくりと知りたい方

半導体製造業の市場構造

半導体製造業の2大ビジネスモデル: 垂直統合型と水平分業型

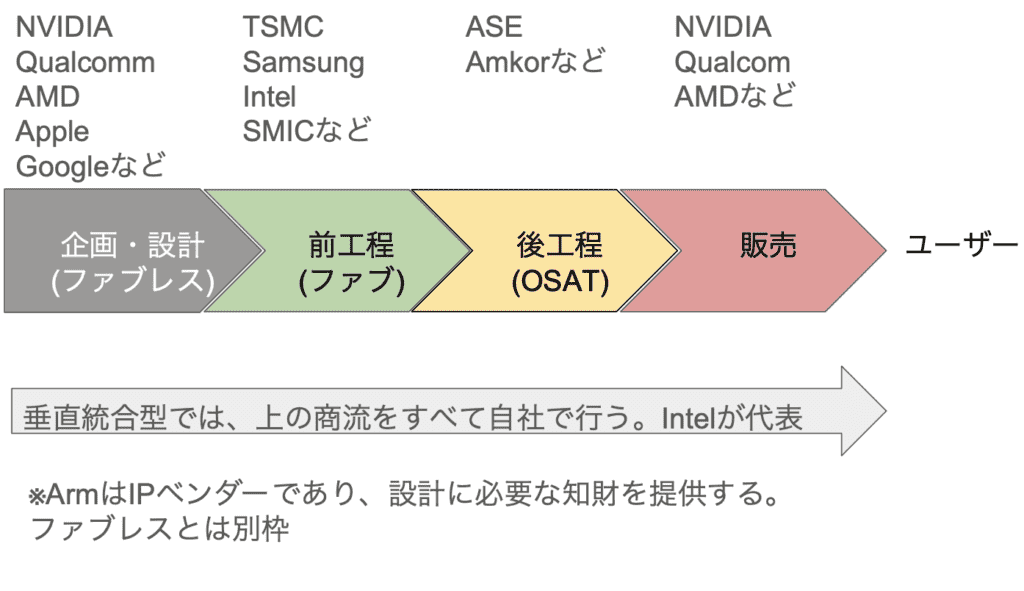

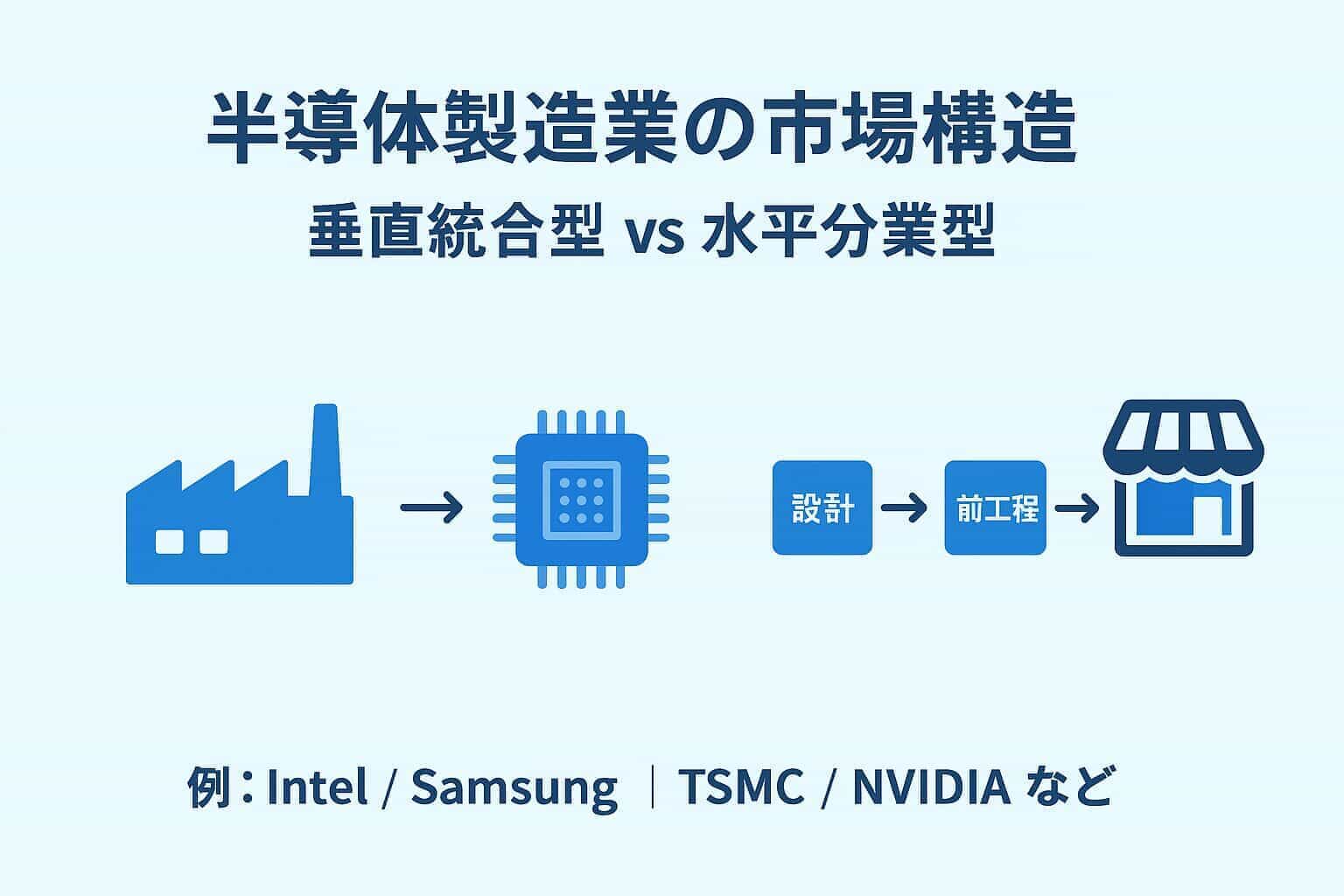

半導体製造業のビジネスモデルは、「垂直統合型」と「水平分業型」に大別できます。垂直統合型の代表は、IntelやSamsung、水平分業型の代表プレイヤーは、NVDIAやQualcom、TSMCです。

垂直統合型では、半導体の設計・製造・販売まで手掛ける一方、水平分業型では、例えば設計をNVIDIA、前工程の製造をTSMC、後工程の製造は別の企業、最後の販売を再びNVIDIAが行うような形になっています。

かつては垂直統合型のメーカーが多く存在していましたが、近年は数が減り、代表格のIntelも収益面で苦戦を強いられています。半導体製造ビジネスの主流は、水平分業型にシフトしてきた歴史があります。

なぜ水平分業型に移行したのか?: 巨額投資のリスク

なぜ半導体製造ビジネスは垂直統合型から水平分業型にシフトしていったのでしょうか?大きな理由として挙げられるのが、「半導体の専用設計」と「増え続ける巨額の設備投資」です。

半導体産業が発展するにつれて、汎用的なロジック半導体では目的とする機能を満足できなくなりました。そのため、設計に特化した「ファブレス」が出現します。

まら、半導体は、「微細化による性能向上」と、「ウェハーの大径化による生産性改善」が推し進められてきました。微細化と大径化を進めるためには、いずれも最新の製造装置を導入する必要があり、莫大な投資を要します。投資回収のためには、装置の稼働率を上げる必要がありますが、特殊な設計の半導体が必要とされてきたため、大量生産による規模の経済を働かせるビジネスが難しくなっていきました。そこで誕生したのが、製造のみを請け負う「ファウンドリ(ファブ)」と「OSAT」です。いずれも、複数社から製造を請け負うことで、設備投資に見合う生産数量を確保するメリットがあります。

これが、垂直統合から水平分業に移行していった経緯です。

連載企画「半導体産業の現状と未来」第 6 回:現在の半導体産業構造(1)IDM、ファブレス、ファウンドリ

連載企画「半導体産業の現状と未来」第7回:現在の半導体産業構造(2)設計ツール、製造装置、材料などのサプライチェーン

今後のビジネスモデル: 「中工程」の発達と工程の統合

歴史的に、垂直統合型から水平分業型へと変化していった半導体製造ビジネスですが、最近はまた変化が起こり始めています。これまで、半導体の性能向上を担ってきたのは、主に前工程と言われる分野でした。

しかし、前工程による性能向上の限界が見え始めてきた中、前工程と後工程をつなぐ「中工程」と言われる領域の重要性が増してきており、中工程を起点に、前後工程を統合して製造を行う動きが出始めています。代表的なファウンドリ(前工程)であるTSMCを中心に、日本で動き出しだRapidusも追随しています。

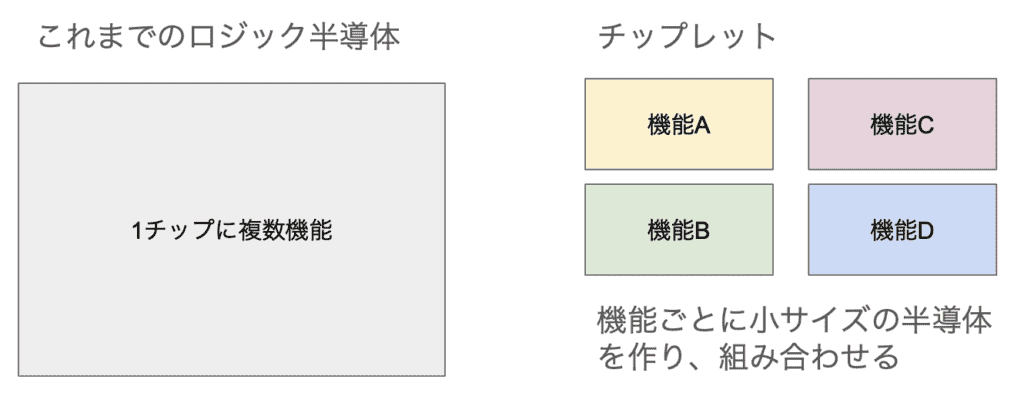

ちなみに、中工程は、これまで1チップで複数機能を持たせていたものを、機能ごとのチップに分け、基板上にパッケージ化する工程を指します。機能別のチップにすることで、チップサイズが小さくなり、製造時の歩留まりの低下を防ぐことが出来るメリットがあります。結果として、これまで大チップで実現していた機能を、歩留まりよく実現できるようになります。

まとめ:半導体業界の未来と注目点

以上、半導体製造業のビジネスモデルについて解説しました。需要や課題に対して産業全体が効果的に動き、そのたびに主要なプレイヤーが変わってきました。半導体の重要性が増すなか、目が離せません。

コメント