製造業の最前線である生産ラインで働いていると、日々大小のトラブルに見舞われます。トラブルは誰しも望まないし、できれば未然に防ぎたいものです。しかしながら、どうしても避けることのできないケースも多々あります。

今回の記事では、続発するトラブルに対処する際の心構えを、生産ラインの責任者として日々立ち向かっている私が紹介します。

製造業で私が経験したリアルなトラブル事例

まず、私はトラブルに見舞われてきた経験に関してかなりの自信を持っています。プロフェッショナルと言っても良いでしょう。自慢になりませんが学生の頃から、「問題が起こったときはとりあえずアイツが関わっている」と言われ続けてきました。直近1年でも、数々のトラブルに見舞われています。下にいくつかの例を挙げます。

- 未経験の部署にエンジニアとして配属され、4ヶ月後に上司がいなくなり事実上の責任者になる

- 前任者の残した量産上の課題が引き継がれずに放置され、突然の不良品多発に見舞われる

- 壊れかけの検査装置が更新されずに放置され、ついに壊れて出荷不能になる

- いつ壊れてもおかしくない状態の生産装置を引き継ぎされ、案の定壊れる

- 寝ていたら急に家の屋根が落ちてくる

上は氷山の一角で、社用PCの「トラブル」フォルダには2024年だけでおそらく50件近い案件がまとまっています。これだけトラブルに見舞われるのは才能と言って差し支えないのではないかと思っています。そして、私はこれらすべてにきっちり対処できました。

トラブルが1件だけでも気が滅入り、多くのエネルギーが必要になります。にも関わらず、1回/週以上のペースで起こり続けるトラブルに対処できているのはなぜか?以下では私が実践している自分が壊れずになおかつきっちり対処するための心構えを解説します。

トラブル対応の初動:迅速な行動が鍵

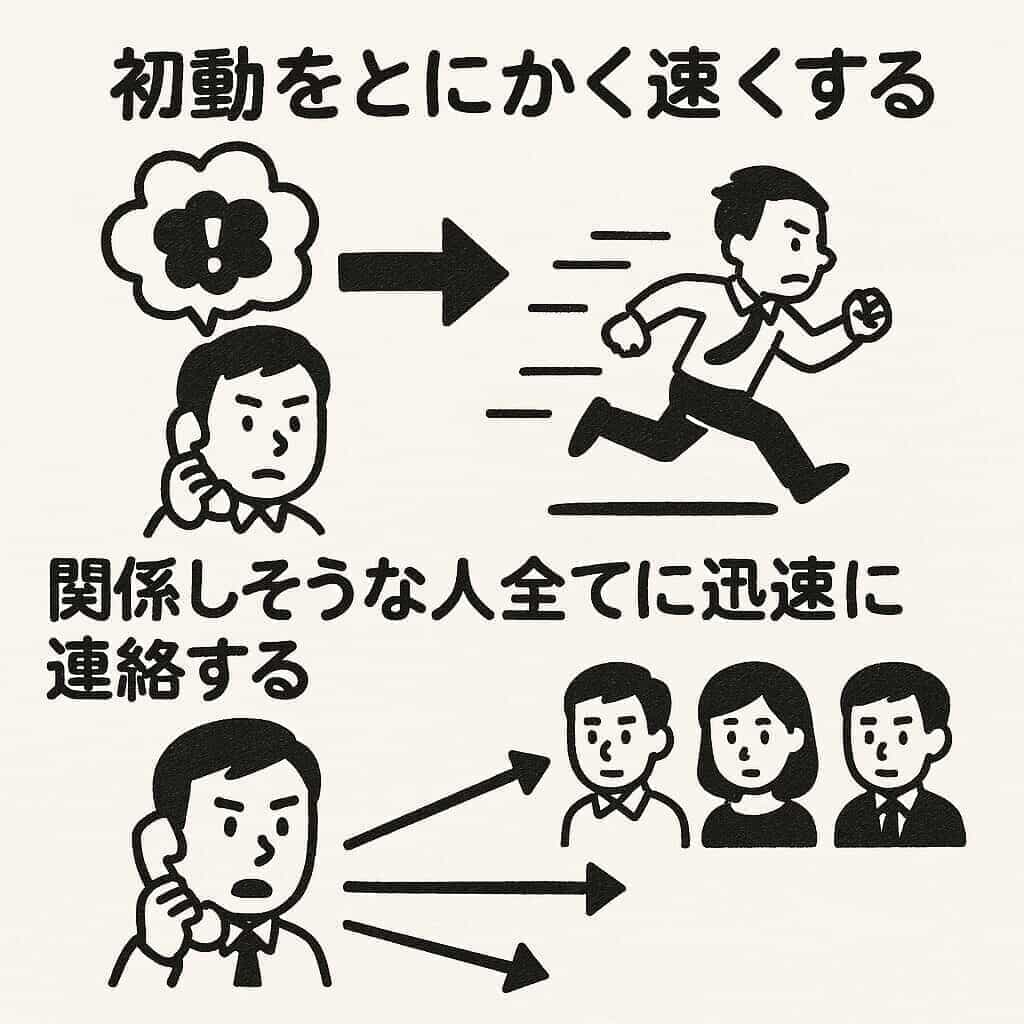

初動をとにかく速くする

トラブルが起こったときは、とにかく初動を速くします。一歩目を早くすることで被害が小さくなり、解決までの期間も短縮できます。気づいた瞬間に行動です。

関係しそうな人全てに迅速に連絡する

気づいた瞬間に何をすべきか?それは関係者全員との共有です。トラブルは抱え込んでも良いことはありません。関係者と共有することで、関係者全員の問題になります。そうすると、各自が解決に向けた行動を取ってくれるかもしれません(そうならないこともありますが)。兎にも角にも、トラブルは表に出さないとトラブルと認識されず、後々になって大きな問題に発展する恐れもあります。

トラブルの影響を把握する

トラブルの共有ができれば、影響を把握します。特に影響を早めに把握しておくと良いです。影響の程度で、現状抱えるタスクとの優先度を決定できます。

影響を、情報共有の時点でわかっていればベストですが、難しいケースがほとんどです。共有を後回しにして、影響の把握を優先する考えもあると思いますが、私はとにかく共有を早くすべきと考えます。これは、共有の遅れを防ぐ考えに基づいています。トラブルの解決はとにかくスピードを優先します。共有した結果、「オオカミ少年」になっても実害はありません。後で関係者に謝れば済むならそれで良いのです。

トラブル発生時の実践的対処法とメンタル管理

とにかく応急処置

トラブルが起こったときは、とにかく被害を抑えないといけません。そのため、応急処置を実施します。応急処置は怪我したところに絆創膏を貼るようなものです。トラブルの対処に慣れていない人はすぐに根本対策に走ろうとしますが、間違いです。応急処置をしないと病院に運ぶ前に手遅れになる可能性があるように、トラブルも応急処置をしないと手の施しようがなくなります。

知見のありそうな人全てに相談する

知見のありそうな人に相談するのも有効です。「知見のありそうな人」は、自部署以外の専門家も含みます。情報開示をして良い範囲もあるため、なかなか難しいケースもありますが、とにかく色々な人に相談すると良いです。実は既知のトラブルで、根本的な対策方法がすでに確立されている場合もあったりします。知見のありそうな人への直接のアクセスが難しい場合は、知見のある人を知ってそうな人に相談してみましょう。

「外野」の声を聞かない

これはメンタルの話になりますが、外野の声は無視しましょう。「外野」というのは、トラブルに直接の利害関係がない、あるいは、トラブルに直接対応していない関係者です。トラブルが起こると、外野はとにかくうるさいです。「いつ解決できるか?」「原因は?」「解決方法は?」「規定にあっているか?」。これらは可能な限り全部無視してください。ほとんどトラブルの解決の役に立ちません。

「オレすげー」と励まし続ける

これもメンタルの話ですが、トラブルに立ち向かっている自分を褒めてください。問題に対して正面から取り組んでいるとき、認めてくれる人は意外と少ないです。上手くいってもいかなくても、自分の味方であり続けることが重要です。

進捗を逐一共有する

外野の声を気にしてはいけませんが、情報の共有は怠ってはいけません。情報共有を怠ると、関係者を不安にさせます。より良くないのは、トラブルの存在自体を忘れられてしまう場合もあります。情報を逐一関係者と共有することで、継続的な情報収集にも繋がり、解決の緒になる情報を持ってきてもらえることもあります。

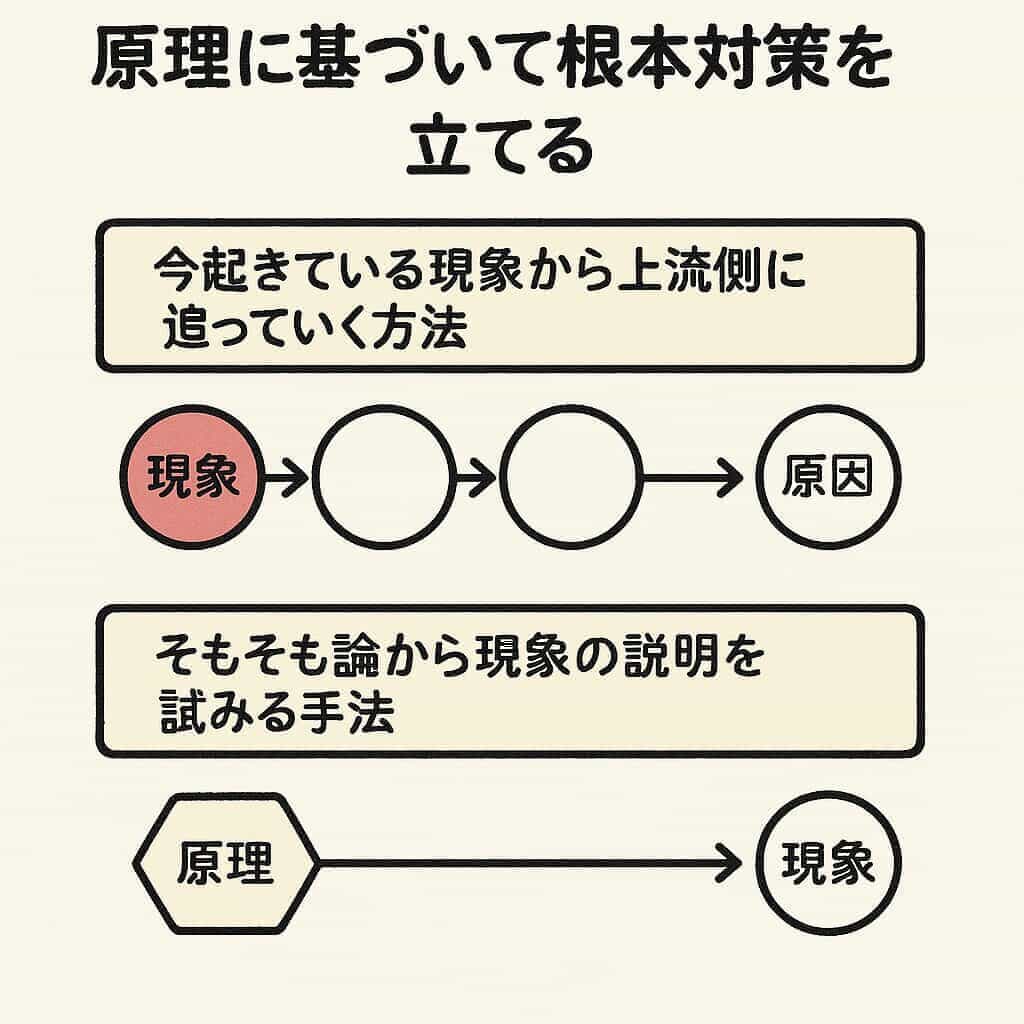

原理に基づいて根本対策を立てる

応急処置にある程度目処がついたら、根本対策を立てます。応急処置ができている状態なら、トラブルが表出しないため、ある程度落ち着いて対応ができるようになっていると思います。根本対策を立てる際は、2つのアプローチの入口があります。

1つ目は、「今起きている現象から上流側に追っていく方法」です。これは、発生しているトラブルに現れている現象の原因を順に追っていくことで根本原因を探る方法です。「なぜなぜ分析」に近い手法と言えます。

2つ目は、「そもそも論から現象の説明を試みる」手法です。1つめの手法と異なり、これは原理から現象の仮説を立てます。例えば、装置が動くメカニズムを改めて考えたり、製品ができるプロセスを分解したりします。考え方として、「FMEA」に近いかもしれません。

トラブル解決後の振り返りと成長のステップ

トラブルの発生から解決までをレポートに残す

トラブルの発生から根本対策まで上手くできたら(できなくても)、最後はレポートを残します。理由は2つあります。

- 再度同じトラブルが起こったとき、自分以外も対処できるようにする。

- 解決までのプロセスを明確にすることで、経験をスキルに変換する

レポートにすることで、同じあるいは似たトラブルが起こったときに自分以外の人間でも対処できるようになります。どちらかというと2のほうが重要で、レポート化することでトラブル解決までのプロセスを明確にでき、経験をスキルに昇華できます。上手くいかなくてもレポートにすることで、どこで詰まったか?なぜ解決できなかったか明らかになり、自身のスキルの限界を把握できます。

とにかく自分を褒める

トラブルの対処が終わったら、上手くいってもいかなくても自分を褒めましょう。トラブルの対処はマイナスを0に戻す作業になることが多いため、解決しても実績として認められることがない場合がほとんどです。なので、自分で自分のことを褒めましょう。

解決しなかったら、褒めて忘れる

解決しなかった場合は、抱えこんで重しになってしまうかもしれません。そうならないよう、まずは立ち向かった自分を褒めましょう。そして、レポート化してスキルにしたら、忘れましょう。やれることをやりきったあとはさっさと忘れて次に行くべきです。

トラブルを乗り越えるための6つの心構えまとめ

以上、トラブルのプロを自認する私が考える、トラブルがおきたときの心構えでした。

- トラブルの共有をとにかく早く

- 応急処理を真っ先に

- 外野の声を聞かない

- 自分を褒める

- レポートとして残す

- 忘れる

これらがトラブルに立ち向かう際、重要になる事柄です。実は最後の「忘れる」が最も重要かもしれません。忘れたら気に病む必要もなくなるので、忘れる能力は自分を守ります。

トラブルは誰しも関わりたくないと思います。君子危うきに近寄らず、の格言どおり、巻き込まれないのが一番です。ですが、巻き込まれたら真正面から立ち向かってみましょう。真正面から立ち向かえば、自分を成長させる絶好の機会になります。何事も前向きに取り組んでみてください!

コメント